| Home page | Documents and materials | Library | Author's books | Contacts |

| Главная страница | Документы и материалы | Библиотека | Книги автора | Контакты |

Кроме широкомасштабного участия

Вооружённых сил СССР в ежегодных «битвах за урожай», разрушавшего систему боевой

и мобилизационной готовности, в войсках существовало несколько постоянных

направлений хозяйственной деятельности, каждое из которых по своим масштабам не

уступало отраслевому гражданскому министерству. Из-за этого внутри Министерства

обороны постепенно выстроилась целая индустрия, а офицеры, особо отличившиеся на

ниве обеспечения, продвигались по карьерной лестнице быстрее других. Эта часть

нашего цикла — о дармовом труде в Советской армии.

Главком трудовой армии

Сразу отметим, что речь не идёт о

послевоенном восстановлении страны или участии войск в ликвидации последствий

стихийных бедствий и техногенных катастроф. Эти случаи иногда полностью

останавливали процессы боевой подготовки в войсках, но они входят в круг задач,

ради которых создана армия. Широкомасштабное применение Вооружённых сил СССР в

ежегодных тушениях лесных и торфяных пожаров, а также борьба с последствиями

катастрофы на Чернобыльской АЭС и землетрясений в Средней Азии и Закавказье,

было тяжёлой, но необходимой миссией Министерства обороны. Кстати говоря, на

Западе дела обстояли точно так же. Например, ликвидация последствий огромных

наводнений в Нидерландах не раз становилась первоочередной задачей Военного

комитета НАТО, ради выполнения которой отодвигали все остальные приоритеты,

отменяли манёвры и открывали военные склады с запасами, необходимыми для помощи

пострадавшим.

Фото 1. Рисунок Александра Полунина

прекрасно показывает настоящую суть многих позднесоветских полководцев.

caricatura.ru

В этой статье мы поговорим о практике

применения солдат на гражданских хозяйственных работах, широко распространённой

с древних времен. Египетские фараоны и римские императоры в мирное время

использовали солдат для

строительства различных объектов инфраструктуры (храмов, крепостей, дорог и

виадуков), и это считалось само собой разумеющимся. Со временем от этой практики

отошли, так как армии стали небольшими по численности и элитарными по своему

составу. Даже в современных армиях третьего мира не рискуют принуждать личный

состав работать — военные там являются частью власти, и в ответ на принуждение

таскать цемент могут устроить переворот. После разложения государственного

аппарата во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки военные всё равно не

работали, предпочитая превратиться в полубандитские группировки. Исключением

стали социалистические страны, где смогли успешно вернуться к древнеримским

традициям. Последний Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Д.Т. Язов в

интервью незадолго до своей смерти поведал о масштабах этого явления:

«…Когда меня назначили министром,

Горбачёв вызывает меня и говорит: надо сокращать армию. Пять армейских

управлений сократили. Сократили два управления военных округов — Приволжского и

Среднеазиатского. Сократили несколько дивизий. И вместо всего этого создали

военно-строительные соединения и объединения.

Горбачёв предложил: давайте создадим

корпус (дорожный) для строительства в Нечерноземье. Создали корпус. Плюс к этому

четыре железнодорожных корпуса работали тогда на народное хозяйство. Два корпуса

БАМ строили, а ещё два корпуса проводили железные дороги в Тюменской области к

нефтяным вышкам. Одна железнодорожная бригада в Монголии трудилась, ещё одна — в

Азербайджане.

Но этого ему показалось мало.

Предлагает: давайте создадим рисовые дивизии. Рисовую дивизию мы имели в

Куйбышеве, два рисовых батальона в Крыму и шесть — в Краснодарском крае. Мы

специально организовали два военных совхоза, которые для космонавтов, жителей

Ленинска (Байконура) выращивали рис. А 500 военных строительных отрядов работали

на заводах промышленности, особенно на химических предприятиях».

Если воспринимать слова Язова буквально,

то может сложиться впечатление, что во всём виновен Горбачёв. Но Язов, к концу

своей военной карьеры превратившийся в маршала-прораба (точнее, по его

собственным словам, «старшего прораба») на строительстве президентской дачи в

Форосе, не смог бы никого ввести в заблуждение. Уже на момент его назначения

министром обороны в 1987 году военное ведомство лишь напоминало вооружённые

силы. К концу 80-х годов до 1,5 млн человек, числившихся в штате Минобороны

СССР, служили во вспомогательных войсках, так или иначе занятых в гражданской

экономике. Этим трудовая повинность не исчерпывалась, так как в войсках имелись

собственные хозяйственные работы не меньшего масштаба. Бегло пройдёмся по этим

«отраслям экономики».

«1-й Хозяйственный фронт»: строительство

В аппарате руководства Минобороны СССР

предусматривалась должность Заместителя Министра обороны по строительству и

расквартированию войск, в подчинении которого находились несколько главков:

Главное военно-строительное управление

Министерства обороны;

Главное управление специального

строительства Министерства обороны;

Главное квартирно-эксплуатационное

управление Министерства обороны;

Центральное организационно-плановое

управление капитального строительства Министерства обороны.

Эти управления выступали в роли, как

заказчиков, так и подрядчиков строительства. Ниже по иерархии — при каждом

военном округе и флоте — находились исполнители в лице строительных управлений.

К 1991 году имелось несколько сотен строительных организаций: свыше 60 так

называемых управлений инженерных работ (УИР), более 400 управлений начальника

работ (УНР), около 500 отдельных военно-строительных отрядов, а также

предприятия строительной индустрии (железобетонные комбинаты, кирпичные заводы и

т.п.).

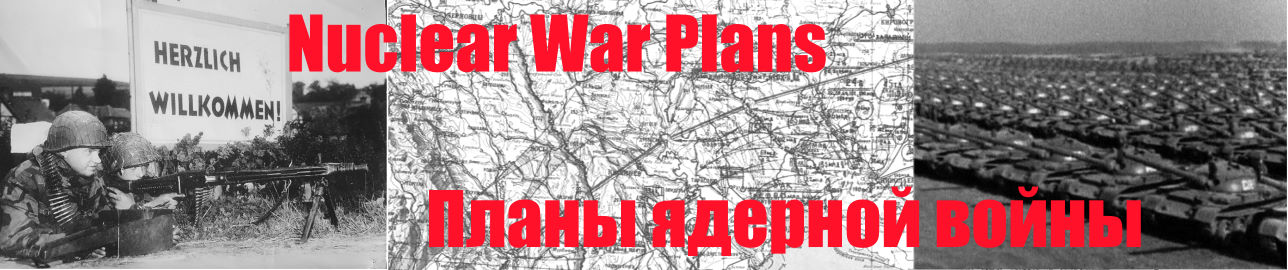

Фото 2. Структура соединения

строительных войск на примере 529-го Военно-строительного управления при

строительстве завода по уничтожению химического оружия в Самарской области.

amp.media-inform.com

По признанию Начальника Генерального

штаба Маршала Советского Союза С.Ф. Ахромеева, в 1985 году численность военных

строителей достигала миллиона человек. Подразумевалось, что они будут строить

объекты военного назначения, но это только подразумевалось — в реальности эта

масса военных работала в интересах 22 гражданских министерств и ведомств.

Детальное рассмотрение ситуации повергает в шок. Например, в архивном деле с

директивами, докладами и донесениями по формированию, переформированию и

расформированию соединений и частей Киевского военного округа за 1982-1984 годы

порядка 40% документов посвящены именно военным строителям. Из них почти

половина — это директивы по отправке строительных частей на «стройки социализма»

в распоряжение других военных округов. Приведём несколько примеров.

Директива

Организационно-мобилизационного управления штаба КВО №15/1/04612 от 10 марта

1982 года предписывала 276-му военно-строительному отряду Министерства

промышленного строительства УССР (штат №41/109-Б: 22 офицера, 22 прапорщика, 1

сержант, 600 военных строителей и 19 служащих) передислоцироваться из города

Лозовая Харьковской области в Астраханскую область (Северо-Кавказский военный

округ) на фонды и в распоряжение организации «Астраханьпромгазстрой»

Министерства промышленного строительства СССР.

Директива того же ведомства №15/1/04633

от 21 апреля 1982 года предписывала 1195-му военно-строительному отряду

Министерства строительства предприятий тяжёлой индустрии СССР, содержавшемуся по

штату №41/109-В (19 офицеров, 18 прапорщиков, 1 сержант, 464 военных строителя и

17 служащих) к 15 июня 1982 года передислоцироваться из Кривого Рога в село

Сухоивановка Васильевского района Запорожской области (Одесский военный округ) в

распоряжение и на фонды комбината «Запорожстрой» для участия в строительстве

Таврического горно-обогатительного комбината. Интересно, что на этой стройке

работали и союзники по Варшавскому договору.

Фото 3. Советские офицеры на фоне

своего «танка». Фото из архива автора

Части и учреждения Главного управления

специального строительства предназначались для постройки секретных объектов.

Например, в 70-е годы порядка 200 тысяч его личного состава было занято на

строительстве позиционных районов базирования межконтинентальных баллистических

ракет. Ещё 36 тысяч солдат и сержантов и 3 тысячи офицеров в 1978 году были

направлены на постройку наземного комплекса объектов системы «Энергия-Буран» на

космодроме Байконур. Одновременно строились радиолокационные станции

предупреждения о ракетном нападении — по 38-40 тысяч человек на каждой стройке!

Параллельно со всем этим, по согласованию между Председателем Совета Министров

СССР А.Н. Косыгиным и Министром обороны СССР Маршалом Советского Союза А.А.

Гречко, Главное управление специального строительства Минобороны занималось

строительством прядильно-ткацких фабрик в Ивановской области. Построив десять

таких предприятий, спецстроители получили положительную оценку Министерства

лёгкой промышленности СССР и дополнительный запрос на строительство более 250

тысяч кв. м жилья, профтехучилища, дворца культуры и других объектов

соцкультбыта для ткачих. И если бы только для них…

В 1990 году из-за крайне негативной

реакции общества Президент СССР М.С. Горбачёв принял решение о расформировании в

1992 году всех военно-строительных отрядов. Фактически это случилось уже после

распада СССР в рамках сокращения вооружённых сил. А в 1991 году с

расформированием не торопились — некем было заменить дармовую рабочую силу.

Например, в Белорусском военном округе в 1991 году успели расформировать только

три части: один строительно-технический батальон, подчинявшийся «Полесводстрою»,

и два военно-строительных отряда (из подчинения Министерства связи БССР и треста

«Белстрой»).

Фото 4. Офицеры военно-строительного

отряда на фоне немецких грузовиков. Ударные стройки социализма обеспечивались

качественной импортной техникой в первую очередь. Фото из архива автора

«2-й Хозяйственный фронт»:

дорожная инфраструктура

Ещё одной «отраслью» военного ведомства

были строительство и ремонт дорог и дорожной инфраструктуры. С 1971 года

Минобороны развернуло строительство автомобильных дорог с твёрдым покрытием в

Забайкалье, Казахстане и на Дальнем Востоке. В короткие сроки на базе главных

строительных управлений Минобороны сформировали четыре дорожно-строительные

бригады, которые уже с весны 1971 года приступили к строительству дорог и

необходимой для этого промышленной базы. С 1977 года силами 146-й и 160-й бригад

началось строительство известной автомобильной дороги «Амур» (Чита-Хабаровск),

продолжавшееся тридцать лет. В 1988 году было создано Центральное

дорожно-строительное управление Минобороны СССР, предназначенное для

строительства дорог общего пользования в рамках программы «Дороги Нечерноземья».

В 1990 году в Нечерноземье работали 21 дорожно-строительная бригада и 8

ремонтно-восстановительных батальонов. Более 20 тысяч км дорог было построено

военными дорожниками на севере — в Архангельской, Вологодской, Костромской

областях и Коми АССР. Всего для строительства асфальто-бетонных и асфальтовых

дорог гражданского назначения Минобороны выделило почти 100 тысяч человек и

огромное количество войсковой техники.

Для сравнения отметим, что при

подготовке к прорыву немецкой обороны с Сандомирского плацдарма в 1944 году было

построено 56,6 км новых и отремонтировано 88,1 км старых дорог, сделан

бревенчатый настил на две колеи на участке 31,5 км, вновь построено и

отремонтировано 30 мостов общей длиной 1602 м. В январе 1945 года благодаря

этому плацдарму развилось наступление, приведшее к освобождению Польши и

вступлению на территорию Германии. В 70-80-е годы дорожно-строительные части

Прикарпатского военного округа ежегодно строили для гражданских нужд в разы

больше, чем потребовалось на Сандомирском плацдарме. Неудивительно, что у

призывников в дополнение к стройбатам в «чёрный список» попала служба в

автомобильных, дорожно-строительных и трубопроводных войсках.

Отдельной «статьёй наказания» шла служба

в железнодорожных войсках с их «стройкой века» — Байкало-Амурской магистралью.

Желающие попасть на эту стройку имели для этого массу возможностей, но

добровольцев не хватало, поэтому строительство самого трудного Восточного

участка (от станции Тында до Комсомольска-на-Амуре) было поручено военным. Его

осуществляло Главное управление железнодорожных войск через управления 1-го (пгт

Чегдомын) и 35-го (станция Тында) железнодорожных корпусов. Для повышения

оперативности управления в составе этого главка в 1978 году сформировали

Управление по строительству БАМа и железных дорог Востока, а в июле 1980 года к

нему добавили трест по строительству объектов промышленно-гражданского

назначения «УргалБАМтрансстрой», подчинённый непосредственно Начальнику

Железнодорожных войск.

1-й корпус первоначально включал четыре

бригады железнодорожных войск: 37-ю и 1-ю на станции Ургал, 7-ю на станции

Березовая, а также 39-ю, пришедшую на БАМ своим ходом. Чуть позже корпусу

добавили 33-ю бригаду и эскадрилью вертолётов Ми-8. 35-й корпус включал три

бригады: 35-ю, 42-ю и 50-ю. Кроме того, на БАМе трудились два мостовых

железнодорожных полка. Строительство было сколь трудным, столь и опасным для

здоровья и даже жизни — например, в автомобильной катастрофе погиб командир

35-го корпуса генерал-майор А.Я. Милько с женой.

В 1984 году, когда состоялась укладка

«золотого» звена, и открылось сквозное движение по магистрали, для войск ничего

не изменилось. Они продолжали обустраивать пути, а также выполнять большой объём

работ по развитию посёлков и городов вдоль БАМа. Сначала всё строилось на скорую

руку, и теперь требовалось создать хоть какое-то подобие инфраструктуры.

Железнодорожные войска также участвовали

в строительстве Западно-Карельской и Трансмонгольской магистралей, линий

Кизел-Пермь, Абакан-Тайшет, Ивдель-Обь, Морозовская-Цимлянская. В свободное от

«ударных строек» время солдаты 70-80-х годов оборудовали железнодорожные

участки, возводили жилые дома и станции на Московско-Казанской и

Московско-Рижской линиях. Во всех этих мероприятиях участвовали курсанты училищ

железнодорожных войск, которым под видом практического обучения до 70% времени

учёбы приходилось заниматься работой на стройках. В офицерской среде ходила

шутка, что их готовят сразу в военнопленные.

Фото 5. «Утро БАМа» (1974). В угоду

конъюнктуре трудовую повинность Вооружённых сил СССР прославлял даже Марат

Самсонов — художественный руководитель Студии военных художников имени М.Б.

Грекова. kulturologia.ru

Железнодорожные войска были одними из

старейших в армии (после пехоты, кавалерии, артиллерии, военных инженеров и

сапёров), но если бы они занимались именно тем, ради чего задумывались, их не

требовалось бы так много. Объёмы строительства железных дорог в интересах

действующей армии и стратегического тыла во время Великой Отечественной войны

серьёзно уступали масштабному строительству для гражданских нужд, проведённому

силами военных железнодорожников в любую из пятилеток эпохи развитого социализма

70-80-х годов. Похоже, формирование железнодорожных корпусов было сделано только

ради использования солдат там, где гражданские работники требовали за свой труд

повышенных денежных выплат. Апофеозом всего этого в 1990 году стало постоянное

дежурство войсковых подразделений по 200-300 человек в международном аэропорту

«Шереметьево» (Москва) для разгрузки приходившей из-за рубежа гуманитарной

помощи. Видимо, больше занять в этой логистике было некого.

«3-й Хозяйственный фронт»:

самообеспечение войск

В первую очередь, речь идёт о

строительстве объектов Минобороны, которое Центр переложил непосредственно на

войска. Дело в том, что помимо проектно-изыскательских работ, землеустройства и

прочего Москва возлагала на округа и флоты тяжёлую задачу обеспечения объектов

военными строителями и техникой. Для этого войска массово снимались с боевой

подготовки и направлялись на строительство объектов так называемым

«хозяйственным способом» — собственными силами и подручными средствами.

Импровизированные стройотряды формировались из временно откомандированных

военнослужащих с нестроительными военно-учётными специальностями при

недостаточном количестве землеройной и автомобильной техники и их малой

мощности. Чтобы рассчитаться за строительные материалы и наём недостающей

строительной техники, командиры направляли часть личного состава на гражданские

предприятия для выполнения различной низкоквалифицированной работы. Это было

обычной и широко распространённой практикой во всех округах и флотах, так как

никаких иных ресурсов, кроме дешёвой солдатской рабсилы, войсковые части не

имели.

Корни этого негативного явления следует

искать не только в экономической слабости СССР, неспособного обеспечить нужды

столь крупных вооружённых сил. Гораздо больше в этом повинно пренебрежительное

отношение командования к личному составу. Министр обороны Д.Ф. Устинов

рассказывал, как в его бытность наркомом вооружений во время Великой

Отечественной войны рабочим с семьями было достаточно палаток за заводской

оградой. Главком ВМФ адмирал флота С.Г. Горшков добавлял: «Надо своевременно

принять организационные меры по базированию на новом месте соединения

кораблей, а моряки сами смогут там устроиться и обжиться». Они искренне не

понимали, что времена и люди изменились — из-за этого войскам приходилось

тратить массу сил на решение непрофильных задач.

Показателен пример с 173-й бригадой

противолодочных кораблей Камчатской военной флотилии. Несмотря на то, что эта

бригада по своему составу превышала всю 10-ю оперативную эскадру Тихоокеанского

флота, у неё не было ни одного берегового штата. Тем не менее, силами экипажей

кораблей были построены штаб бригады, учебный центр на 40 классов, 300-местный

актовый зал, гараж на 20 машин, склад сухой провизии на полгода для всей

бригады, овощехранилище, медчасть и береговая ремонтно-техническая станция. При

этом часть площадей отвоевали у моря, забив в грунт сваи. Всем этим нештатным

береговым хозяйством руководили мичманы из экипажа плавмастерской ПМ-25.

Как это выглядело в сухопутных войсках,

хорошо видно на примере директивы Организационно-мобилизационного управления

штаба КВО №15/1/04053 от 14 января 1982 года. Во исполнение директивы Генштаба

№156/275-Ш от 12 декабря 1981 года ею предписывалось для выполнения плана

строительных и монтажных работ на объектах капитального строительства подрядным

и хозяйственным способом выделить из состава войск округа 1200 военнослужащих на

период с 15 января по 1 декабря 1982 года. На строительство складов и заборов в

местах дислокации соединений отряжались по 90 человек от 17-й и 22-й

гвардейских, 41-й танковой и 47-й мотострелковой дивизий, 120 человек от 42-й

гвардейской танковой дивизии, 60 человек от 25-й гвардейской мотострелковой

дивизии, а также по 30 человек от 72-й гвардейской мотострелковой, 75-й

гвардейской танковой дивизий и 162-й ракетной бригады. Ещё 600 человек

предписывалось выделить от частей 6-й гвардейской танковой армии на усмотрение

командарма.

Такая работа была обыденностью не только

для многих танкистов и ракетчиков, но и для элитных частей и соединений. Так,

ВДВ в середине 70-х годов своими руками построили пять аэродромов 1-го класса

для самолётов военно-транспортной авиации (вблизи пунктов постоянной дислокации

воздушно-десантных дивизий). Несколько призывов десантников успешно освоили

профессии бетонщиков и разнорабочих. Делалось это по личной инициативе

Командующего ВДВ генерала В.Ф. Маргелова. За это министр обороны Гречко не раз

ставил Маргелова в пример Главкомату ВВС, не проявлявшему подобных талантов в

самостоятельном строительстве авиабаз.

Не отставал от десантников и спецназ. В

1978 году решением командующего войсками Дальневосточного военного округа

генерала И.М. Третьяка в округе была объявлена «великая стройка». Все войсковые

части обязывались построить боксы для хранения автомобилей. 14-я отдельная

бригада специального назначения в Уссурийске отложила оружие, приостановила

спецподготовку, бросила учить китайский язык и, засучив рукава, с честью

выполнила ответственное поручение. А в 1980 году разведчики своими силами

выстроили склады. К сожалению, этот пример из истории спецназа — скорее,

правило, чем исключение.

Фото 6. Разгрузка угольных брикетов вручную

Выполнение строительных планов

хозспособом находилось на строгом контроле командующих. Те, кто не проявлял

должного рвения, подвергались взысканиям. В качестве примера можно привести

приказ командующего 8-й танковой армией генерал-майора Л.С. Золотова №229 от 19

октября 1988 года «О ходе капитального строительства хозяйственным способом и

задачах по вводу объектов в эксплуатацию в 1988 году». В нём констатировалось,

что план ввода объектов за 9 месяцев сорван. Командирам частей и соединений

накладывались взыскания. Отдельным из них, пытавшимся занимать солдат боевой

подготовкой, а не строительными работами, командарм сделал особое внушение:

«Обращаю внимание командиров войсковых

частей 18876 и 16580 (23-я и 30-я гвардейская танковые дивизии — прим. автора)

генерал-майора Антропова Е.А. и полковника Фёдорова Ю.И. на недопонимание важной

роли строительства объектов хозспособом, являющегося прямым отражением в решении

вопросов боевой и мобилизационной готовности частей, и низкую требовательность к

подчинённым, организующим выполнение работ на объектах».

Налицо подмена понятий — с точки зрения

командующих, солдатские стройки приравнивались к поддержанию боевой и

мобилизационной готовности. На этом фоне меркнет даже труд римских легионеров,

строивших виадуки в промежутках между войнами — в Древнем Риме это не считалось

формой боевой готовности войск. Помимо всего прочего, требовалось не забыть

врыть в землю чаны для капусты — это регулировалось ежегодными приказами

командующих по заготовке овощей на зиму. Чаны с квашеной капустой были

постоянным источником небоевых потерь Советской армии, так как их чистка перед

закладкой нового урожая сопровождалась отравлениями из-за скапливающихся газов.

Например, в августе 1987 года в 17-й гвардейской танковой дивизии (Кривой Рог) в

таком чане погибли двое солдат.

Перейдём к ещё одной важной

«экономической отрасли» военного ведомства — самообеспечению продовольствием. В

1990 году в Вооружённых силах СССР имелось 83 военных совхоза, 80 специальных

молочных ферм, а также около 9 тысяч подсобных хозяйств войсковых частей,

предприятий и учреждений. Отдельной строкой шли военные охотничьи и лесные

хозяйства, военные лесничества, но сводных данных по ним автору этой статьи

найти не удалось.

Отметим, что все подсобные хозяйства

были нештатными, и для работы в них отбирали личный состав боевых подразделений.

Это было грубым нарушением, за которое командира могли серьёзно наказать.

Показателен пример 173-й бригады противолодочных кораблей на Камчатке, где

имелся нештатный свинарник на 300 голов. Для ухода за свиньями с кораблей сняли

четырёх матросов, а их служебные обязанности согласно корабельному расписанию

переложили на остальных. Когда комиссия попыталась наказать командира бригады за

использование матросов не по назначению, ей устроил разнос начальник

политического отдела Камчатской флотилии контр-адмирал В.А. Лукьянов: «А кто у

него будет ухаживать на свинарнике? У него же нет береговой базы». Хотелось бы

спросить адмирала, кто и зачем посадил комбрига «на шпагат» между соблюдением

требований приказов и боевых расписаний и обеспечением личного состава

продовольствием.

Разумеется, командование знало, что в

войсковых частях по штату не существует никаких подсобных хозяйств, хряков и

свиноводов. Это не мешало направлять в войска директивы, где требовалось

ежегодно производить на подсобных хозяйствах до 15 кг мяса на каждого

военнослужащего. Генерал-полковник М.П. Бурлаков вспоминал, что когда в декабре

1990 года он принял командование советскими войсками в Германии, там содержалось

44 тысячи свиней.

Фото 7-8. Cоветский свинарник в

Германии, 1-я гвардейская танковая армия ГСВГ

Существовали и другие подобные директивы

относительно продовольствия. Так, главком ВМФ Горшков предписывал командирам

организовывать рыбную ловлю для улучшения питания личного состава. Кстати

говоря, рыба превратилась в нечто похожее на валюту в межокружной и межфлотской

«торговле». Согласно директивам из Москвы, округам в европейской части СССР

предписывалось обеспечивать овощами объединения армии и флота, дислоцирующиеся

на Крайнем Севере и в регионах с суровым климатом. Например, Киевский военный

округ на протяжении двадцати лет каждую осень отряжал солдат и курсантов в

помощь овощеводческим предприятиям, чтобы «заработанный» таким образом картофель

отправить на Северный флот. В свою очередь, моряки в долгу не оставались и

присылали рыбу.

Думается, что после всего изложенного

мало кто удивится, почему до начала войны

в Афганистане у советских генералов чаще встречались не боевые награды, а

ордена Ленина и Трудового Красного Знамени, а у офицеров, прапорщиков и солдат —

медали «За трудовую доблесть», «За освоение целинных земель», «За строительство

Байкало-Амурской магистрали» и «За преобразование Нечерноземья РСФСР». На каких

фронтах «воевали» — такие и награды.

Н.Сайчук